まず改めて自己紹介をしましょう。私はドイツ出身で現在日本に住み、約20年前から日本語を勉強し始めたドイツ人です。

日本語の勉強を本気になったのは、ドイツのマールブクル大学の日本研究学科に入学してからでした。(ところで、マールブル市の紹介ブログを以前書きました。)

「本気」と言っても…当時の私、結構怠け者で必要なだけしか勉強していなかったので、漢字の試験はギリギリ合格でした。

これが最初の3年間でした。真面目な大学生ではなくても授業のおかげ文法の基本と漢字の数百字を覚えました。

3年間ぐらいをこうやって勉強し、その後日本へ留学しに行きました。日本へ引っ越してから「勉強」と言うよりも、日本人と会話しながら練習が多かった。話しながら単語も文法も少しずつピックアップできました。この方法で、コミュニケーションがなんとなくできるようになりましたが、読み書きは簡単な日常会話レベルを超えない状態。

「漢字を勉強しよう!」とたまにやる気になって、小説を何冊も買って読もうとしたんですが、やはり…

読もうとしても漢字の3割ぐらいしか分からなくて、7割分を辞書で調べると、1ページを読むには10分、20分以上もかかります。1ページの最後まで進めたら、このページの最初の方に何が書いてあったのか、忘れてしまうぐらい遅いスピード。

こうやってやる気がなくなって、結局諦める事になります。

本屋さんで色んな面白そうな本を見ると、何度も「読めたらいいなあ」と思いましたが。

留学時期が終わった後のドイツ生活で中々漢字との接触しなかったので、特に勉強する気もなりませんでした。

…けど、2−3年前に熊本で仕事をし始めました。

会社ではグループチャットで日本語の文字でコミュニケーションします。パソコンの場合、漢字を読めなくてワンクリックですぐ調べられるブラウザープラグインがあるので、便利すぎな環境ですね。

自分自身でスムーズに読めなくてもパソコンや自動翻訳機能に頼れる事ができます。

それでも、日本の会社で働いて毎日目の前に漢字がたくさんあると、ちょっとづづ専門用語に慣れて…「頑張れば、いけるんじゃないか?」と思うようになりました。

約半年前から、毎日漢字の練習をするようになりました。

仕事の昼休みに、Ankiと言うフラッシュカードアプリで勉強します。

何ヶ月勉強してもやはり、本を読もうとすると読めない漢字が多いですけど、ちょっとづづ増えていきます。

大学時代で初めて勉強した時と今勉強し直す時の一つ大きな違いを見つけました。

昔は日本語にまだ慣れてなくて、言葉の使い方を知らずに覚えようとした。

例えば「結局」を例にすると、使い方を分からず見ると「ケッキョク」、むしろ「kekkyoku」として見て、分析しようとしても「結婚の結、郵便局の局…えっ?」ぐらいしか思わない。この言葉、何ですか?どう使えばいいんですか?謎に過ぎないので、覚えるわけがないです。

けどあの時から20年がたって、会話の流れで「結局」をどう使えばいいか分かるようになりました。

この前提で改めて勉強すると「あー、こうやって書けるんだ!」と納得しやすくなりました。

「必ず」と「要る」を分かって、「必要」と言う言葉もわかった上で漢字を学ぶとだいぶ覚えやすいですね。

または、逆に漢字を勉強しながら日常に使える言葉も増えます。

例えば、最近まで「標識」と言う言葉の存在を知らなかった。単純に車を運転すると、一方通行、止まれなどのサインはただ「サイン」か「看板」かなと思いました。

フラッシュカードで「標識」が出たら、英語側で”sign; mark; marker; beacon”と書いてありました。一般的に”sign”ってラベルなどの意味もあるので、どう使えばいいか納得できませんでした。

そしてある日車の運転中にナビの声が「一時停止の標識で右に右折」と言ったら「これか!これが標識の使い方!」とはっきりになりました。それから標識の漢字もだいぶ覚えやすくなりました。

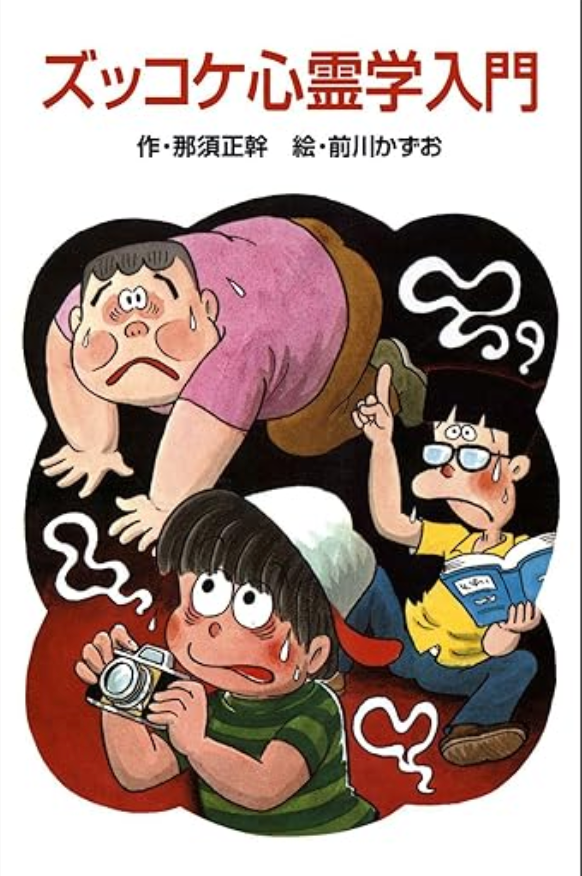

最近、「ズッコケ心霊学入門」と言う小学生向けの本を読みます。優しくてふりがなが多いのでスムーズに読めます。以前買った大人向けのサスペンス小説も少し覗くようにしました。まだ難しいけど、昔に比べて読める漢字が多いので、辞書で調べながら読んで何となくいけます。

目的は、経済新聞や大人向けの小説を辞書なしでスムーズに読めるレベル。

まだ先が長いですけど、簡単な小説を楽しみながら進めると今回は諦めなくて行けると信じてます。

アイキャッチ画像:Image by Freepik